材料学院肖小玲团队在高比能二次电池领域取得系列进展

高能量密度是锂离子电池技术发展的永恒追求。提升充电截止电压是有效途径之一,例如将镍钴锰酸锂等富镍正极的工作电压提升至4.6 V,可以显著增加其输出能量。然而,高电压如同一把“双刃剑”,在带来高能量的同时,也极大地加剧了材料的结构不稳定性。其核心问题在于,锂离子在高压脱出/嵌入过程中,会引起晶格强烈的各向异性收缩与膨胀,产生巨大的内应力。这种累积的应力会诱发晶格畸变、位错、颗粒内部微裂纹乃至二次球破碎,不仅破坏了离子的扩散通道,更暴露出大量新鲜表面加剧界面副反应,导致氧流失和不可逆相变,最终造成电池性能的迅速衰退。

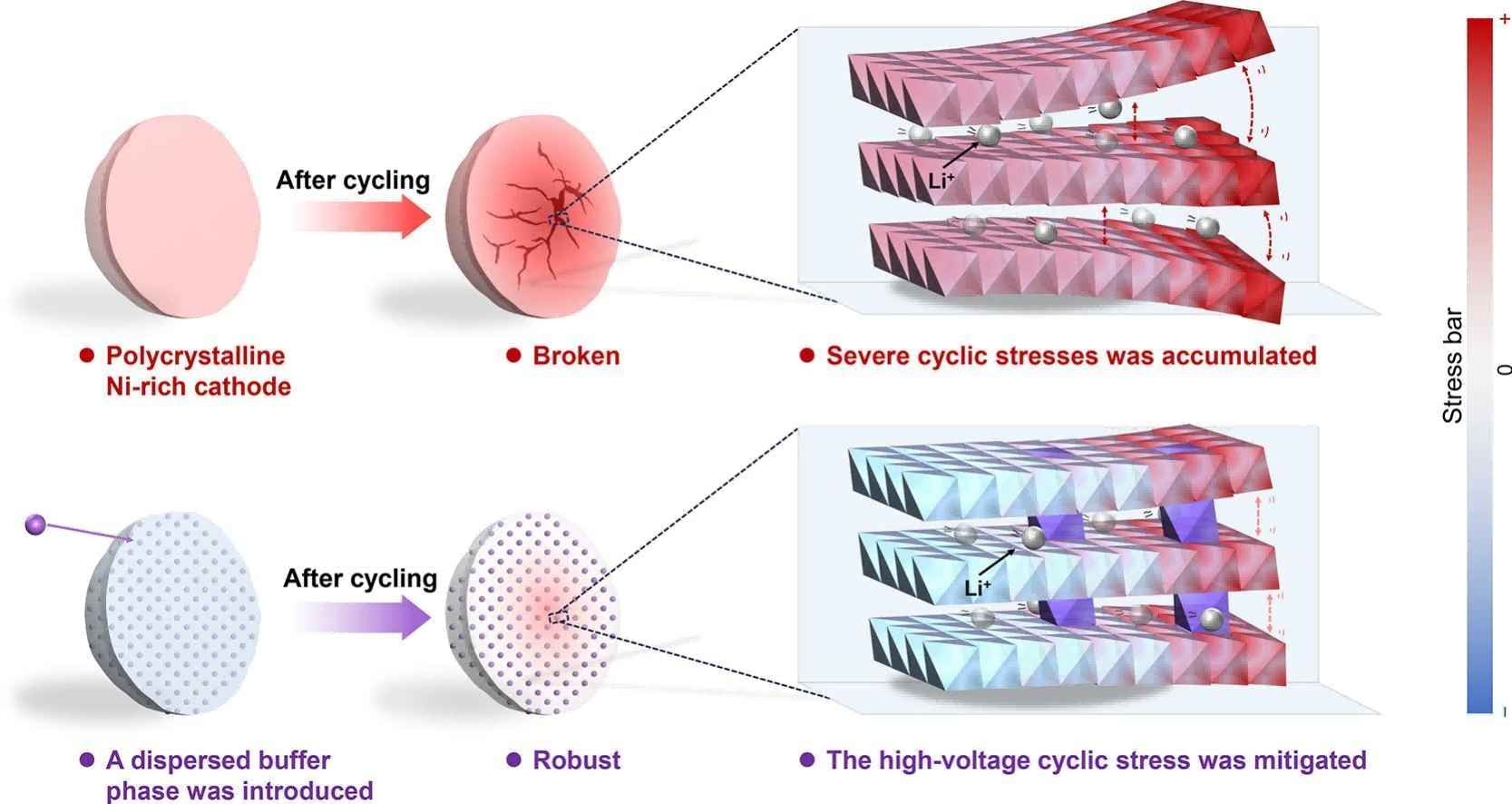

面对这一挑战,中国科学院大学肖小玲教授与松山湖材料实验室赵恩岳研究员团队,创新性地从材料力学角度出发,提出了“引入分散缓冲相”的应力调控策略。该策略借鉴了合金中的第二相强化思想,通过在NCM811正极材料中引入一种电化学惰性且均匀分散的Eu2O3第二相。多种尺度表征技术证实,Eu2O3缓冲相在材料中实现了纳米至微米级别的均匀分布。理论计算与有限元模拟表明,Eu2O3相具有比NCM811基体更高的体积模量、断裂韧性和泊松比,表现出更优的“韧性”和“延性”,能够有效吸收、阻隔并耗散在循环过程中产生的应力,从而像“减震器”一样,显著缓解了晶格的各向异性畸变和微裂纹的萌生与扩展。更为重要的是,该缓冲相策略被证实同样适用于超高镍正极和富锂锰基正极等其他高电压层状材料体系,展现出良好的普适性,并且单位能量密度成本分析显示其具备商业化应用潜力。这项工作为解决高电压正极材料固有的应力失效问题开辟了一条全新且通用的技术路径,极大地推动了高能量密度锂离子电池的商业化进程。该创新性成果已发表于《Materials Today》期刊(https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.07.012),论文第一作者为博士生张红。

图1 弥散缓冲相设计示意图

钠离子电池因其钠资源丰富、成本低廉,在大规模储能系统中展现出广阔应用前景,是支撑可再生能源并网、实现“双碳”目标的关键技术之一。在众多钠电正极材料中,层状氧化物(NaxTMO2)因其合成工艺成熟、结构可调、理论容量高等优势备受关注。然而,其实际应用仍面临严峻挑战:材料在高电压下运行时,为提升容量会激活晶格氧的氧化还原反应,但这常常伴随着不可逆的氧流失、有害相变(层状→尖晶石→岩盐相)以及结构坍塌,导致容量快速衰减和循环寿命缩短。因此,如何在高容量与高稳定性之间取得平衡,是当前该领域研究的核心难点。

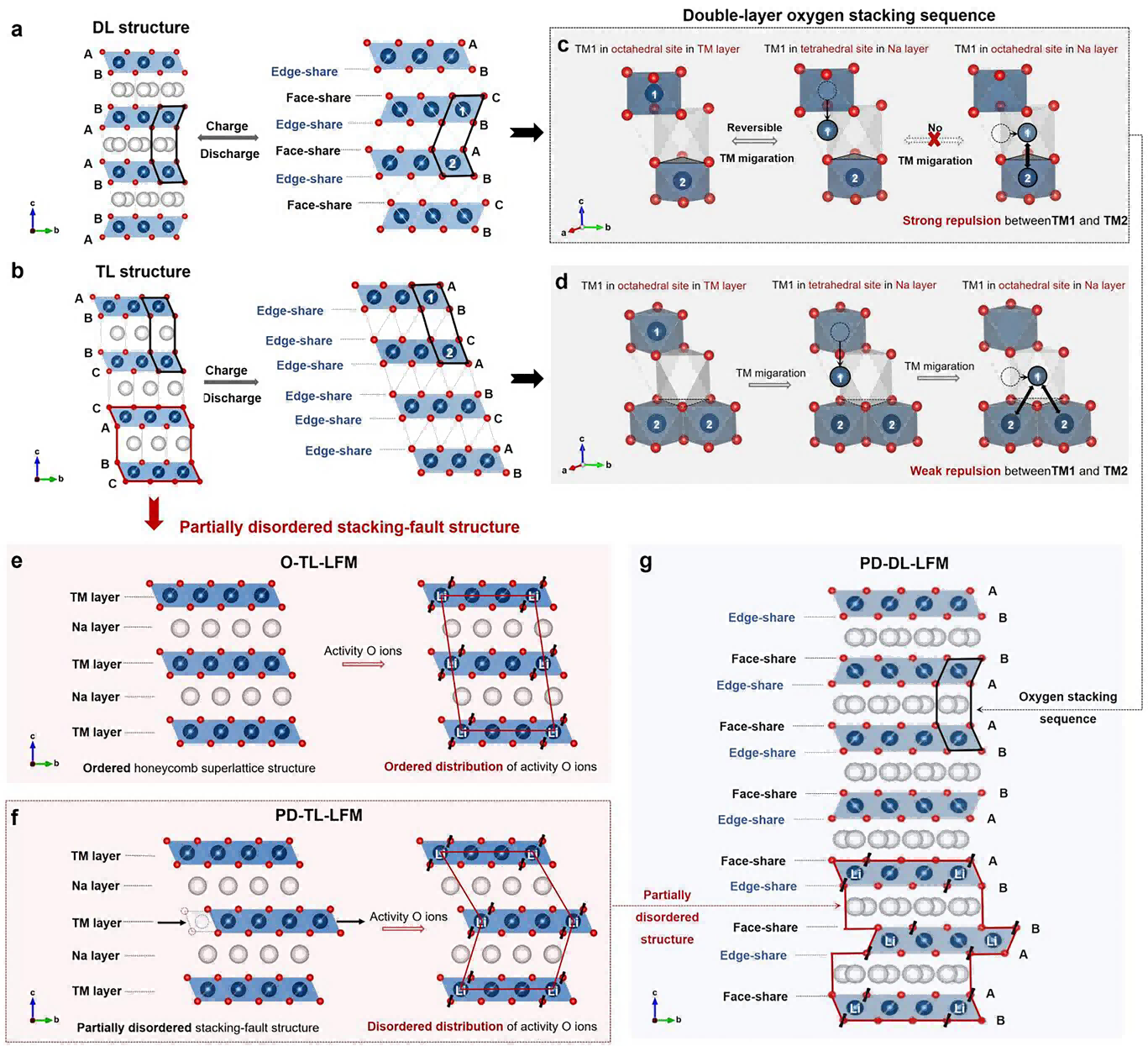

中国科学院大学肖小玲教授与松山湖材料实验室赵恩岳研究员团队提出了一种名为“氧堆叠序列调控”的创新策略。该策略通过精确控制材料中氧层的堆叠方式以及活性氧离子的空间分布,从原子尺度上对材料的本征特性进行设计,合成了兼具双层结构与部分无序特性的新型材料。该材料巧妙地将双层结构固有的稳定性与部分无序结构带来的高容量特性融为一体,实现了性能的协同提升。该工作首次系统阐明了氧堆叠序列对钠离子层状氧化物正极容量与稳定性的内在调控机制,更为设计下一代兼具高能量密度与长循环寿命的钠离子电池正极材料提供了全新的理论依据和设计范式。该重要成果已发表于《Advanced Functional Materials》期刊(Advanced Functional Materials, 2025: e21704.),论文第一作者为博士生焦健悦。

图2 钠存储机理研究及结构设计策略

在众多钠离子电池正极材料中,O3型过渡金属层状氧化物(NaxTMO2)因其高Na含量和高理论比容量而备受关注。其比容量与充电截止电压高度相关,提高电压有助于更深入地提取钠离子。目前,推进高电压O3型层状氧化物接近实用SIB可实现的最大能量密度。然而,这种高电压范式会同时激活阴离子氧化还原活性,容易引发晶格氧损失和不可逆的结构演变。其中,关于阴离子氧化还原的机理理解,特别是其与O3型正极不可逆结构演变的相关性仍未完全讨论和解决。

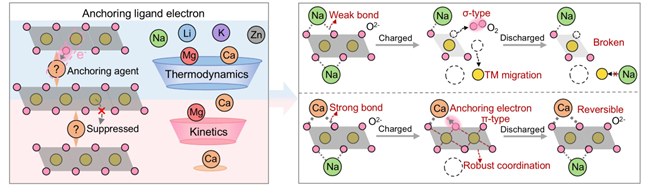

近期,中国科学院大学肖小玲、松山湖材料实验室赵恩岳团队以典型的O3型NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM)正极为研究模型,解耦了NFM中的4.5 V阴离子氧化还原过程,确定了其高压不稳定性的根源,即σ型氧化还原反应与阳离子迁移之间的共恶化反馈回路。基于此,该团队提出一种“锚定配体电子(ALE)”策略,采用多层次筛选方案来确定最佳锚定剂,将氧的氧化还原反应限制在稳定的π型构型中,并稳固金属-氧配位。ALE优化后的NFM正极减轻了过度的氧配体电子转移,在4.5 V的超高电压下循环300次后实现了优异的容量保持率。其卓越的循环稳定性与稳定的π型氧化还原行为和受抑制的金属-氧去配位过程密切相关。ALE策略拓展了通向超高电压和高能量密度正极的优化途径。该成果发表于Angewandte Chemie International Edition期刊(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514220,Hot paper),第一作者为博士生曾澳。

图3 ALE策略示意图

随着社会经济的快速发展和科学技术的飞速进步,传统液态离子电池的局限性日益凸显,一方面,商业化的电解液因易燃性等问题导致其存在一系列安全隐患,另一方面,储能技术的快速发展对可充电二次电池提出了更高的要求,包括更高的能量密度,更好的安全性以及更好的充电性能等。全固态电池因其兼具高能量密度和高安全性能,成为下一代储能系统的研究热点。固态电解质作为全固态电池的重要组成部分,吸引了诸多学者的关注,其中卤化物电解质因其高的离子电导率、高的氧化电位和易变形性,引起了科研人员的兴趣。

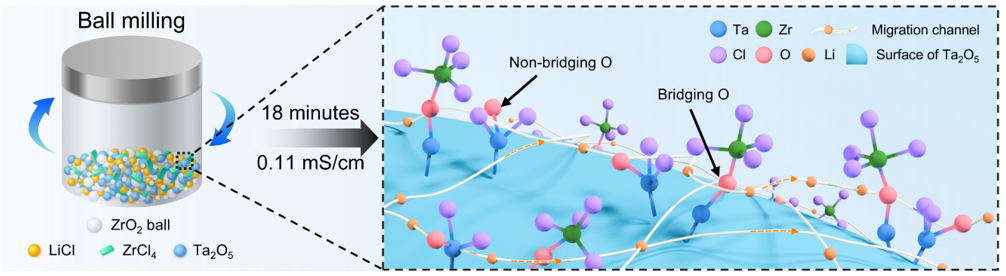

近日,中国科学院大学肖小玲、松山湖材料实验室赵恩岳团队基于低成本Zr基卤化物固态电解质,通过引入氧化物,报道了一种新型锆基氧卤化物固态电解质(oh-LZC),该电解质通过超快球磨工艺(18分钟)合成,创下了卤化物固态电解质的合成速度纪录。值得注意的是,仅需将球磨时间延长至1.5小时,离子电导率便从0.11 mS cm⁻¹提升至1.09 mS cm⁻¹,优于大多数已报道的同等合成时间下的锆基卤化物。更值得关注的是,仅需5小时,电导率便飙升至2.02 mS cm⁻¹。这一突破的关键在于策略性地用低成本的Ta2O5替代昂贵的Li2O作为氧源,Ta2O5同时还起到核状伪催化剂的作用。在超快球磨过程中,Ta2O5驱动形成壳状导电非晶态氧卤化物,从而直接促成了一种新型的界面传导机制。进一步的,合成的电解质与未包覆的LiCoO2组装的全电池展现出优异的相容性和循环稳定性。通过用Nb2O5替代Ta2O5作为氧源进一步验证了该策略的有效性,证明这种准催化剂方法展现出广泛的适用性,开创了卤化物固态电解质的加速合成方案。该成果发表于Angewandte Chemie International Edition期刊(Angewandte Chemie International Edition, 2025: e16259,Hot paper),第一作者为硕士生张砚峰。

图4 超快合成以及离子传输路径示意图

上述系列研究工作与松山湖材料实验室、中国散裂中子源和高能物理研究所的多位合作者共同完成,感谢国家自然科学基金、科技部重点研发专项和魏桥国科联合实验室等项目的资助。